Датчики контроля пламени

Содержание:

Принцип работы

Если говорить о принципе работы этого типа оборудования, то оно должно своевременно подавать клапану сигнал, что позволит перекрыть газоподачу к горелке. Датчик реагирует, если возникает нарушение течения продуктов сгорания в правильном и естественном направлении, то есть от котла в направлении улицы через дымоход. Если датчик не срабатывает в этой ситуации, то дым, образованный от пламени, который состоит из опасных газов и паров воды, а также сажи, начинает попадать в дом, где расположен котел, и может причинить вред здоровью, а то и повлечь гибель человека.

Если говорить о том, как он работает, то все очень просто. Как уже было отмечено, все основывается на обычных законах физики.

По сути, это биметаллические реле, действующие в двух режимах:

- включение;

- отключение.

Внутри такого термического реле есть полоска металла, главная задача которого – реагирование на температурные перепады. Такой прибор обычно настраивается на определенную температуру. Ее показатель будет зависеть от категории используемого топлива. Если речь идет о природном газе, то диапазон температур будет составлять от 75 до 950 градусов по Цельсию. Если речь о сжиженном газе, то разброс будет происходить в диапазоне 70-1500 градусов по Цельсию.

Можно рассказать о принципе функционирования чуть подробнее на примере работы датчика на газовом котле. Если устройство, анализируя информацию, делает вывод, что тяга внутри котла существенно отклоняется от нормы и начинается увеличение нагрева газового дыма, то сразу же начинается блокировка устройства и его практически моментальное выключение.

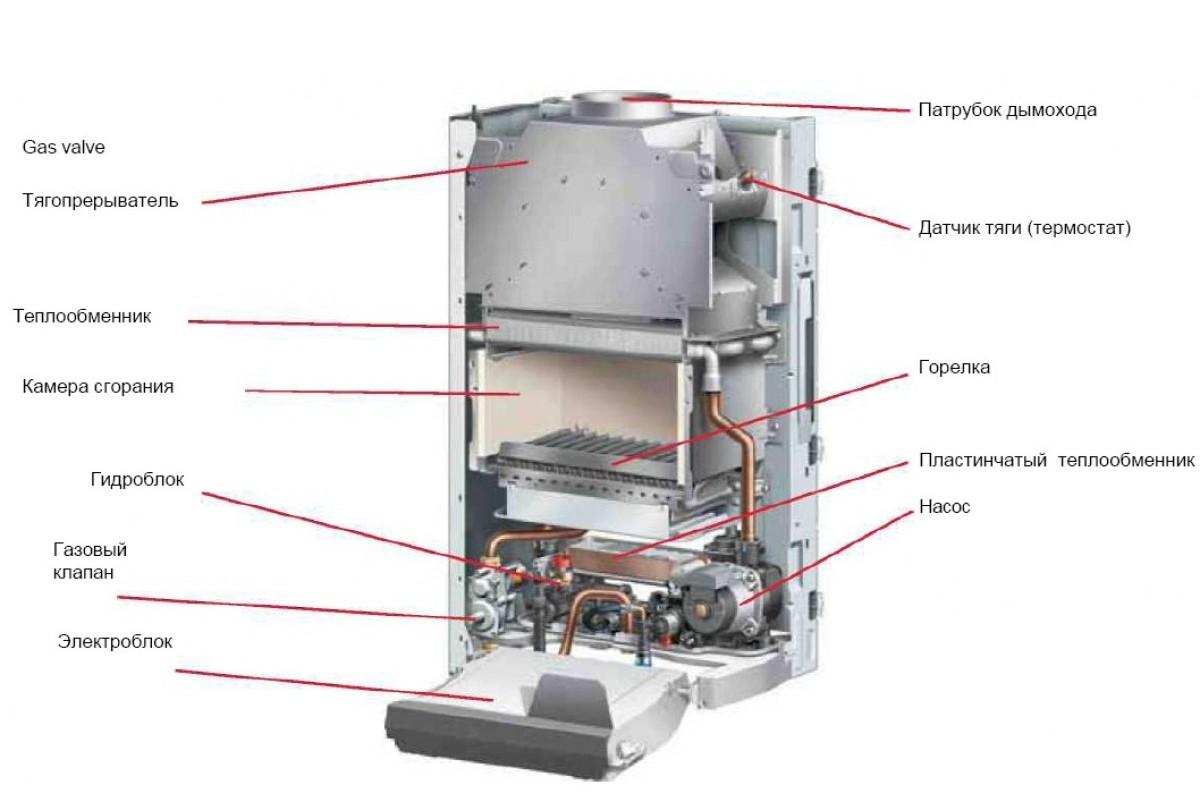

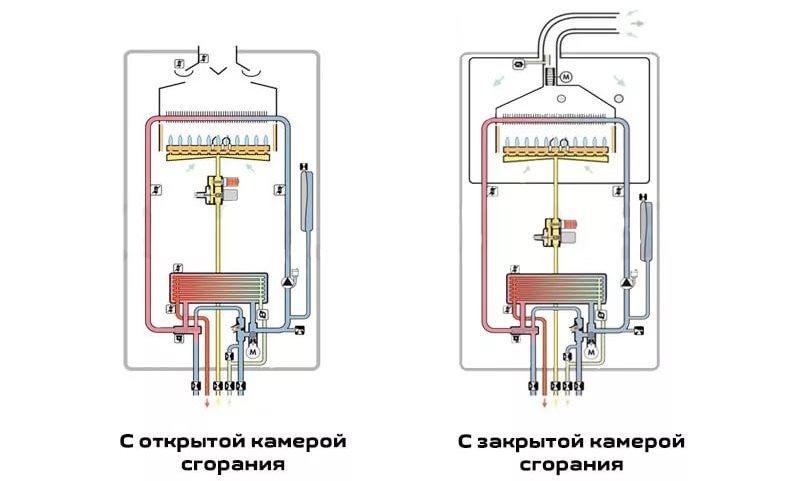

В разных категориях устройств датчики могут контролировать разные параметры. Например, в моделях, где есть сгорательная камера открытого типа, специальный термостат осуществляет контроль за тягой и температурой газов, выходящих на улицу. А если речь идет о модели с закрытой сгорательной камерой, то в этом случае датчик осуществляет контроль напора воздуха, который выдувается турбиной.

Необходимо отметить, что роль подобного типа контроллера очень сложно переоценить в вопросе обеспечения безопасности. Например, если говорить о турбированных моделях, где установлена закрытая сгорательная камера, то выводятся продукты горения с помощью турбинного вентилятора. Контроллер, как правило, обычно сделан в качестве пневматического реле. Контролируется работа с помощью мембраны. Если напор становится слабее, то просто происходит размыкание контакта, что становится причиной закрытия клапана газоподачи.

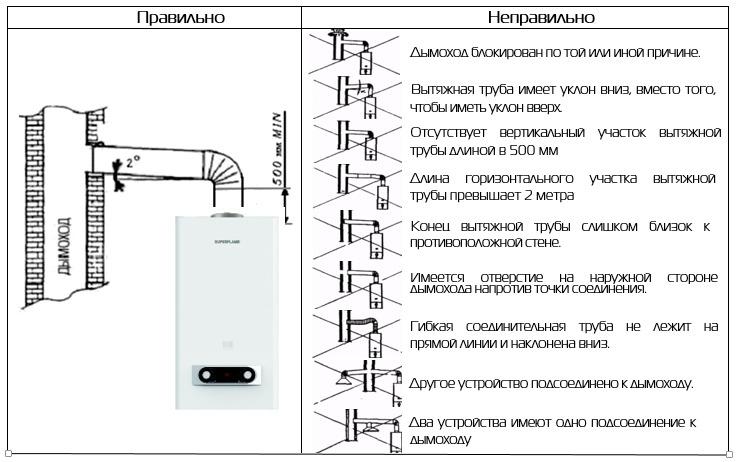

Следует сказать, что датчик тяги может сработать в таких случаях:

- скопление мусора в дымоходе;

- неверная установка устройства;

- при установке вентилятора в котле, где присутствует принудительная тяга;

- если размеры шахты дымохода меньше расчетных или он был смонтирован неверно.

Требования к применению извещателей

Пожарные извещатели пламени целесообразно применять для контроля территории или помещения где при возгорании открытый огонь образовывается на начальной стадии пожара. При этом настройка спектральной чувствительности прибора должна учитывать спектр излучения горючего материала размещенного в зоне ответственности.

Количество устройств определяется площадью контролируемой зоны, огнестойкостью помещения и огнеопасностью веществ которые в нем находятся. При этом необходимо, чтобы каждый сектор защищаемого пространства (поверхности) был перекрыт сканирующими полями как минимум двух пожарных извещателей. Желательно, чтобы они имели разнотипный способ обнаружения очага возгорания.

Потенциометр — что это такое

Для адаптации детектора пламени к разнообразным условиям эксплуатации устройство содержит различные элементы регулировки. Потенциометр используется для изменения уровня чувствительности прибора. Этот параметр характеризуется количеством превышений порогового значения за определенный период времени. Для помещений, в которых находятся взрывоопасные материалы, это значение принимается минимальным, для зон, где возможно тление устанавливается максимальный период. Для жилых и производственных помещений обычно значение порога чувствительности принимается 2-4 сек. У большинства устройств диапазон периода срабатывания составляет 1-8 сек при этом количество превышений может составлять 3-16 раз.

Существуют и дополнительные требования, которым должен отвечать извещатель пламени в реальных условиях эксплуатации. К примеру, устройство для наружного использования должно иметь показатели уровня защиты оболочки не менее IP65, работать при широком диапазоне температур и высоком уровне влажности, а так же не реагировать на туман, снег пыль и т.п.

Современные приборы имеют сложный алгоритм анализа электромагнитного излучения, который снижает уровень ложных срабатываний при влиянии на чувствительные сенсоры солнечного света излучения проблесковых маячков и т.п. Многие устройства имеют дополнительные чувствительные элементы, которые должны продублировать получаемую информацию и только после наложения двух критических значений извещатель пошлет сигнал тревоги. Как правило, это одновременное сканирование в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Двухдиапазонный (ИК + УФ) извещатель пламени

Размещать извещатели пламени необходимо вне зоны попадания прямых солнечных лучей для предотвращения ложного срабатывания. Как правило, это место под перекрытием здания, на колоннах фермах или других несущих конструкциях сооружений.

Пожарные извещатели реагирующие на пламя являются эффективным средством обнаружения очага возгорания на ранних стадиях. Однако, их повсеместному распространению мешает высокая цена прибора и сложность его настройки необходимой для каждого конкретного случая использования.

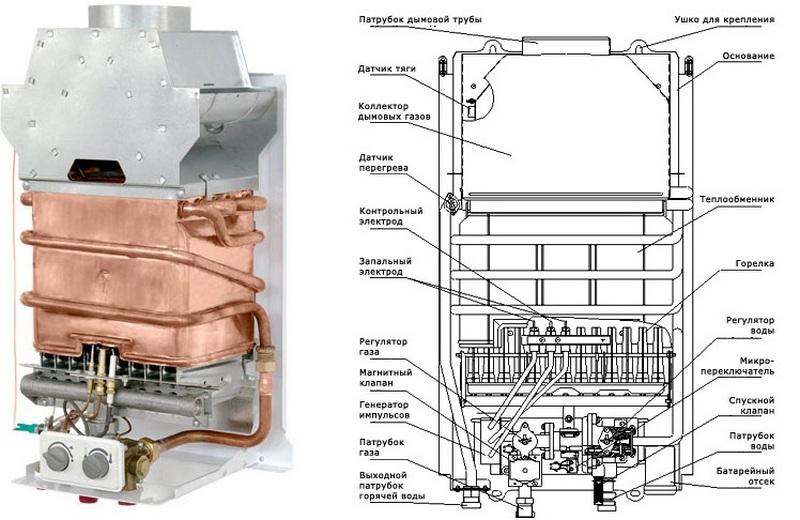

Устранение неисправностей газовой колонки своими руками

Основными признаками, указывающими на потребность проведения профилактического осмотра, являются следующие обстоятельства:

- В трубах водопровода отмечается нормальный уровень давления, однако работа теплообменника весьма непродолжительна.

- Подача газа и воды осуществляется в оптимальном режиме, но газовая колонка отказывается включаться.

- Наблюдается постоянное, при том беспричинное срабатывание тепловой защиты, которое провоцирует отключение колонки. Это происходит вследствие скопления большого количества накипи в теплообменнике. В результате этого горелка нагревается достаточно сильно, однако отдача этого тепла воде не осуществляется.

- Отмечается снижение качества нагрева водного потока в то время, как видимых нарушений в работе аппарата не отмечается.

Периодическая профилактика

Такие профилактические работы позволяют увеличить срок службы аппарата, поскольку своевременное обнаружение и устранение мелких неисправностей способствует исключению возникновения крупных поломок в будущем.

Плановая профилактика предполагает выполнение следующих задач:

Проверка тяги и общей работоспособности агрегата. Осмотр поверхности колонки, с целью определения необходимости чистки корпуса. Оценка состояния теплообменника.

Очистительные манипуляции

Чистку теплообменника является самой распространённой профилактической операцией. Для того, чтобы её провести, необходимо отсоединить колонку от труб, посредством которых она подключается к системе. Далее агрегат снимается со стены, дабы обеспечить удобство доступа к обрабатываемому элементу.

Чтобы очистить теплообменник от накипи, его следует наполнить специальным веществом, которое способствует размягчению и отслаиванию налёта. Спустя несколько часов, чистящее средство сливается, с колонка устанавливается на место.

В случае, когда забивается радиатор, требуется осуществить удаление копоти, собравшейся на поверхности теплообменника. Здесь требуется обязательное прекращение подачи топлива.

Иногда появляется необходимость в чистке форсунок. Обычно проблемы с горением возникают в результате засорения указанных деталей копотью. Достаточно часто такие неполадки сопровождаются присутствием запаха газа в помещении, где эксплуатируется агрегат. Данное обстоятельство обусловливает необходимость вызова мастера, дабы он произвёл осмотр оборудования с последующим исправлением дефекта.

Эпилог

Основными операциями при осуществлении технического обслуживания газовой колонки являются:

- Чистка поверхности форсунок.

- Чистка теплообменника.

Это объясняется прямой зависимостью работоспособности аппарата от функциональности упомянутых элементов.

Ионизационный датчик

|

Схемы ионизационных вакуумметров с наклонным ( а и с холодным ( б катодом. |

Ионизационные датчики с накаленным катодом по устройству аналогичны трехэлектродной лампе прямого накала.

|

Тензочувстви-тельный датчик. |

Ионизационный датчик служит для определения плотности и состава газа, размеров объемов. Действие датчика основано на том, что про — 15.30. цесс ионизации газа, вызывающий появление тока в цепи датчика, при облучении зависит от объема и состава ионизируемого газа.

Ионизационные датчики основаны на использовании ионизирующего эффекта некоторых видов излучения. Чувствительными элементами этих датчиков являются счетчики фотонов с максимальной чувствительностью в ультрафиолетовой области спектра теплового излучения. При отсутствии ультрафиолетового излучения газ между анодом и катодом представляет собой большое сопротивление для электрического тока. При появлении ультрафиолетового излучения газ ионизируется, и через счетчик протекает ток от приложенного к электродам напряжения. Электроны, возникающие при ионизации, накапливаются на аноде, вызывая импульсное изменение напряжения на участке анод-катод счетчика. Специальные гасящие добавки, являющиеся компонентами газовой смеси, прекращают разряд, и потенциал анода восстанавливается до первоначального значения. Частота разрядов ( скорость счета) возрастает с ростам интенсивности излучения. Импульсы тока, возникающие в счетчике, выделяются высокоомным сопротивлением и через разделительный конденсатор поступают на вход усилителя датчика.

Селективный ионизационный датчик может найти применение при идентификации серу — и галоидсодержащих соединений.

Преимущества ионизационных датчиков — очень малая инерционность и возможность измерения и контроля без механического контакта с контролируемым объектом, а также возможность контроля элементов, которые не могут быть обнаружены световыми лучами.

В колбе ионизационного датчика установлены три электрода: подогреваемый катод, анод и коллектор ионов. Электроны под действием электрического поля перемещаются от катода к аноду, создавая в приборе электронный ток. Так как потенциал между катодом и анодом выше потенциала ионизации газа, в датчике происходит ионизация, причем положительно заряженные ионы направляются к коллектору, создавая в его цепи ионный ток.

В колбе ионизационного датчика установлены три электрода: подогреваемый катод, анод и коллектор ионов. Электроны под действием электрического поля перемещаются от катода к аноду, создавая в приборе электронный ток. Так как потенциал между катодом и анодом выше потенциала ионизации газа, в датчике происходит ионизс ция, причем положительно заряженные ионы направляются к коллектору, создавая в его цепи ионный ток.

При использовании ионизационных датчиков трудной проблемой является вклад ионизации молекул остаточного газа в общий ионный ток. Одним из решений этой проблемы является модуляция входящего в датчик потока пара с помощью дискового или вибрирующего прерывателей. При этом возникающий переменный ток может быть выделен из постоянного тока, связанного с остаточными газами. Другим решением является использование второго, идентичного датчика, который экранирован от потока пара, но экспонирован для остаточного газа. Выходной сигнал этого датчика может быть использован для компенсации тока от остаточных газов. В датчике Дюфуа и Зега для целей компенсации используется двойная структура сетки и коллектора вместе с методом модуляции потока.

Вольтамперные характеристики ионизационного датчика, снятые на алюминиевом индикаторном электроде с различными условиями формирования переходного слоя, при адсорбции водорода и кислорода ( рис. 1), на своих начальных участках линейны.

Пунктирные линии — ионизационный датчик; сплошные линии — датчик по теплопроводности.

|

Схема ионизационного датчика в вакуумной камере. |

Контроль с помощью ионизационного датчика основан на принципе работы ионизационного манометра, рассмотренного в § 2.6. Собственно датчик представляет собой ионизационную манометрическую лампу в металлическом экране ( без стеклянного баллона), расположенную рядом с напыляемой подложкой.

|

Применение фотоэлектрического реле для управления. |

Пламенно-ионизационные датчики

Принцип работы пламенно-ионизационных датчиков (ПИД) основан на ионизации в электрическом поле органических соединений (рисунок 2.9), когда они сжигаются в пламени водородной горелки. Образующееся при этом ионное облако перемещается под воздействием разности потенциалов в несколько сотен вольт, поддерживаемой между электродами в камере сгорания. Это перемещение создает очень слабый электрический ток, пропорциональный содержанию определяемого компонента (газа или пара) в потоке.

Рисунок 14 — Схема пламенно-ионизационного датчика

Газоанализатор содержит корпус 1 с крышкой 2. В основании 3 выполнены каналы ввода водорода 4, воздуха 5, анализируемого газа 6. На основании 3 установлена горелка 7 с соплом 8. В центре корпуса 1 с горелкой 7 установлен электрод-коллектор 9, выполненный в виде двух усеченных конусов, прямого 10 и обратного 11, соединенных по меньшим основаниям полой цилиндрической вставкой 12. Большее основание 13 конуса 10 обращено к горелке 7, большее основание 14 конуса 11 обращено к выводящему газопроводу 15. На большем основании 14 обратного конуса 11 закреплена цилиндрическая полая демпфирующая камера 16, соединенная с выводящим газопроводом 15 и примыкающая к крышке 2. Через изоляторы 16 подводится напряжение питания к спирали поджига 17. К соплу 8 горелки 7 и электроду-коллектору 9. Напряжение с нагрузочного сопротивления 18 усиливается усилителем 19, обрабатывается в блоке электронной обработки сигнала 20 и выводится на выходной показывающий прибор 21. Усеченные конусы 10 и 11 имеют одинаковую высоту, угол наклона боковой поверхности конусов к горизонтали должен находиться в диапазоне от 15 до 80 градусов. Длина полой вставки 12 не должна превышать одну треть высоты усеченного конуса.

Газоанализатор работает по принципу ионизации молекул органических веществ в пламени водорода следующим образом.

Водород по каналу 4 поступает в горелку 7. Воздух для поддержания горения через канал 5 поступает в пространство вокруг сопла 8. Поджиг пламени осуществляется нагретой спиралью поджига 17 при прохождении через нее тока 2-3 А. Между соплом 8 и электродом-коллектором 9 приложено постоянное поляризующее напряжение 150-300 B, образующее электрическое поле. Анализируемый газ с углеводородами через канал 6 поступает в горелку 7, смешиваясь с водородом. В пламени водорода происходит ионизация молекул анализируемого вещества. Образовавшиеся заряженные частицы (электроны, отрицательные и положительные ионы) распределяются между горелкой 7, соединенной через изолятор 16 с поляризирующим источником питания, и электродом-коллектором 9, соединенным через сопротивление 18 с отрицательным полюсом поляризирующего источника питания. Ионы под воздействием электрического поля, образованного между электродами, движутся от сопла 8 к электроду-коллектору 9, тем самым создавая ток во внешней цепи детектора, который усиливается и регистрируется. Органические вещества, поступающие в горелку 7, при сгорании в водородном пламени вызывают увеличение тока ионизации. Величина тока пропорциональна количеству органических веществ, поступающих в пламя в единицу времени. Напряжение с сопротивления 18 усиливается усилителем 19, обрабатывается в блоке 20 и выводится на выходной показывающий прибор 21. Выход продуктов горения осуществляется через выводящий газопровод 15, предварительно они проходят внутри электрода-коллектора 9, цилиндрической вставки 12, демпфирующей камеры 16.

Ионизационный датчик

Схемы, использующие фотоэлектрические или ионизационные датчики, применяются для сигнализации возникновения пожара, для самостоятельного включения гасящих устройств при появлении пламени или дыма в контролируемом помещении.

|

Зависимость видимой скорости.| Схема размещения ионизационных датчиков. |

Для определения формы пламени применяли ионизационные датчики, расположенные на противоположном от места зажигания торце трубы.

В настоящее время широко применяются ионизационные датчики, представляющие собой баллон / ( фиг. Если к электродам подвести напряжение, то во внешней цепи пройдет ток, обусловленный движением электронов и ионов газа в баллоне. Величина этого тока зависит от напряжения, свойств газа и его давления, свойств электродов и стенок баллона, которые являются первичными источниками электронов. Электроны, перемещаясь к положительно заряженному электроду, сталкиваются с атомами газа и могут их ионизировать. При обычных условиях ток, проходящий во внешней цепи, очень мал. Он может резко возрасти, если баллон освещать рентгеновыми лучами или лучами от радиораспада, которые вызывают дополнительную ионизацию газа.

Сущность электрического метода с использованием ионизационных датчиков заключается в способности продуктов горения или детонации проводить электрический ток. В заряд ВВ помещают два или более искровых промежутка, на которые подается определенное напряжение. ВВ в исходном состоянии обладают весьма малой проводимостью, и электрический ток через искровые промежутки не проходит.

В рабочий объем вакуумной установки помещается ионизационный датчик, в котором поток пара пересекается пучком электронов постоянной интенсивности и энергии. Образовавшиеся ионы собираются на коллекторе ионизационного датчика.

При увеличении разности потенциала на электродах ионизационного датчика, до определенного значения, наблюдается заметное отклонение от закона Ома. С достижением критического потенциала на электродах датчика происходит пробой поверхностного барьера на участке твердое тело — адсорбированный газ, приводящий к скачкообразному возрастанию тока в замкнутом электрическом контуре.

Контроль за разжиганием запальной форсунки осуществляется ионизационными датчиками, сигнализирующими о готовности агрегата к пуску. После этого открывается топливный клапан 4 ( см. рис. 32) главной форсунки. Работа главной форсунки контролируется фотодатчиком. При отсутствии сигнала о наличии пламени через несколько секунд клапан перекрывает доступ топлива к агрегату.

Все горелки оборудованы ЗЗУ 16 с ионизационным датчиком ЗЗУ-4. К фронту котла или камере сгорания горелку крепят с помощью специального фланца. Отверстие, образующееся при снятии фланца с завихрителем, используют в качестве лаза.

|

Пленочный датчик и электрическая схема измерения. |

На расстоянии I впереди теплового датчика размещается ионизационный датчик, или датчик давления, из пьезоэлемента для предварительного запуска электронного луча.

В процессе работы котлоагрегата фотодатчик 5 или ионизационный датчик 10 осуществляет контроль за факелом основной горелки 3 и в случае его погасания дает команду прекратить подачу топлива 2, при этом подача воздуха 4 не отключается.

|

Емкостный измеритель толщины. |

Для измерения толщины листового материала могут использоваться ионизационные датчики.

|

Фотоэлектрический датчик угловых ускорений.| Калориметрический датчик расхода.| Ионизационный датчик низкого напряжения. |

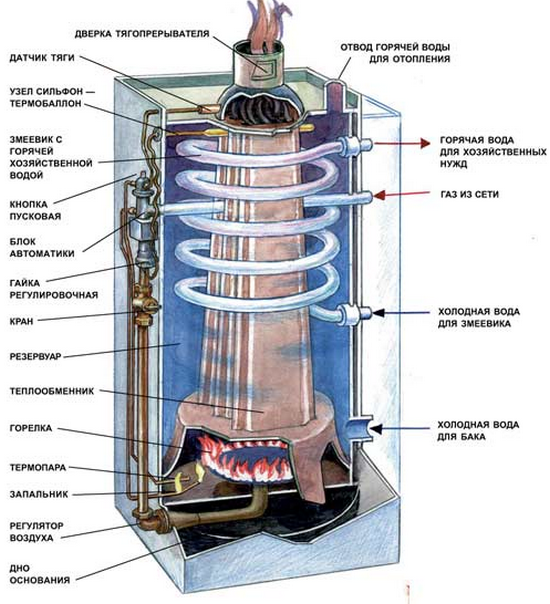

Основные элементы автоматики

Основными элементами автоматики для газового котла являются:

- терморегулятор;

- клапан-отсекатель;

- датчик тяги;

- датчик пламени;

- трубка запальника;

- запальник;

- горелки.

Попробуем доступно объяснить, как работает автоматика для газового котла, разобрав его на основные элементы и рассказав об их функциях.

Газ проходит через газоочистной фильтр. Далее поступает на электромагнитный клапан, регулирующий подачу топлива на горелку. Рядом с клапаном расположены датчики температуры и тяги, контролирующие показатели и сигнализирующие о выходе их за допустимые нормы. Также в комплект автоматики для газовых котлов входит терморегулятор с сильфоном и штоком, предназначенный для настройки желаемой температуры. Для регулирования показателей используется специальная кнопка. При нагревании воды до заданной пользователем температуры срабатывает терморегулятор, подача газа к горелке прекращается, при этом запальник работу продолжает. При остывании воды на 10-15 градусов подача газа возобновляется. Горелка загорается от запальника. Запускается автоматика в работу ручным способом.

Устранение неисправностей автоматической системы защиты

- Ремонт газовой колонки и реле тепловой защиты. Чтобы произвести проверку работоспособности термопредохранителя нужно снять клеммы и закоротить их друг с другом каким-либо металлическим элементов. Например, можно использовать скрепку. Неисправность будет устранена если газовая колонка начнет нормально работать и не будет перегреваться.

- Проверка исправности электромагнитного клапана колонки. Если первый вариант не исправил проблему, то нужно проверить работу электромагнитного клапана. Такой клапан имеет сопротивление, которое равняется 0,2 Ом. Чтобы проверить электромагнитный клапан необходимо выполнить следующие действия: подать на обмотку напряжения с мощностью от 20 до 30 мВ при токе в 100 мА. Такой режим можно с легкостью создать резистором на 100 м или пальчиковой батарейкой. Далее нужно поджечь фитиль и убрать руку от ручки регулирования газа. Фитиль должен гореть, а после отключения батарейки он должен потухнуть. То в таком случае электромагнитный клапан работает исправно. Если все элементы работают исправно, то причина заключается в неисправности термопары. Если по внешним признакам нет никаких проблем, то термопару нужно заменить на новую.

- Ремонт запальника газовой колонки. Можно попробовать прочистить дюзу или отверстие подачи воздуха тонкой проволокой. После этого запальник должен начать работать. Через какое-то время дюза забивается сажей. Поэтому пламя становится недостаточны, а значит огонь может потухать и не загораться. Вследствие чего накапливается газ и может случиться взрыв. Поэтому необходимо прочищать запальник. Если недостаточно кислорода в смеси газов, то горелка будет гореть желтым цветом. Для устранения такой проблемы нужно прочистить отверстия в запальнике для того чтобы поступало достаточное количество кислорода.

Необходимо всегда точно определять причину погасания запальника газовой колонки. Когда выходит из строя термопара или другие элементы горелки, то нужно быть внимательным.

Проблемы с дымоходом

Исправность дымохода – это, безусловно, главное, что надо проверить, когда вы хотите выяснить, почему отключается газовый котел, так как с ним может быть связано множество причин неисправности.

Образование наледи

Почему в дымоходе часто образуется наледь? Дело в том, что горячий пар, который вместе с продуктами сгорания попадает в дымоход, поднимаясь по нему, охлаждается и оседает на стенках в виде капель конденсата. Конденсат со временем замерзает и превращается в толстый слой льда. В результате тяга сильно уменьшается, включается автоматика, и пламя в горелке тухнет.

Решение данной проблемы — дымоход необходимо прочистить и затем утеплить, чтобы конденсат не замерзал, а стекал вниз, в специальную емкость.

Обратная тяга

Эта проблема часто возникает при усилении ветра на улице или при изменении его направления, когда воздух попадает в дымоход и задувает пламя в котле.

Что делать в таких случаях?

- Данный эффект может возникнуть при определенном направлении воздушного потока и давлении атмосферы, когда на входе в трубу создается разрежение, туда задувает ветер, и из-за этого тухнет котел. Иногда это происходит из-за недостаточной высоты дымохода — его нужно просто немного нарастить, так чтобы его верхняя точка оказалась на 50 см выше конька крыши:

- Некоторые специалисты советуют устанавливать на верхнюю часть дымохода разнообразные оголовки: грибки, зонтики, дефлекторы и т. д. Такие решения, возможно, подойдут для твердотопливных печей, но ставить их на газовый дымоход запрещено;

- Часто пламя в горелке атмосферного котла тухнет из-за слабой приточной вентиляции. Иногда достаточно открыть дверь или окно, и газ снова загорается. В котельных для улучшения воздухообмена делают вентиляционное отверстие в нижней части двери и закрывают его мелкоячеистой сеткой;

- Иногда причиной снижения тяги может стать прогорание трубы. В образовавшееся отверстие задувает ветер и мешает нормальной работе дымохода. Единственное очевидное решение – замена трубы дымохода.