Телевизионная польская антенна

Содержание:

Простые согласующие устройства

29.01.2014 18:35 |

| Уголок радиоконструктора |

При работе в полевых условиях, на даче или в экспедиции не всегда возможно использование резонансных антенн для каждого диапазона. Выбор их конструкции при этом зависит от месторасположения радиостанции и от наличия опор под установку антенны.

Во многих случаях возможно использование только нерезонансных проволочных антенн или затруднена настройка антенн в резонанс из-за отсутствия необходимых приборов и времени для этого. Для успешной работы с нерезонансными антеннами необходимо использовать согласующие устройства (СУ).

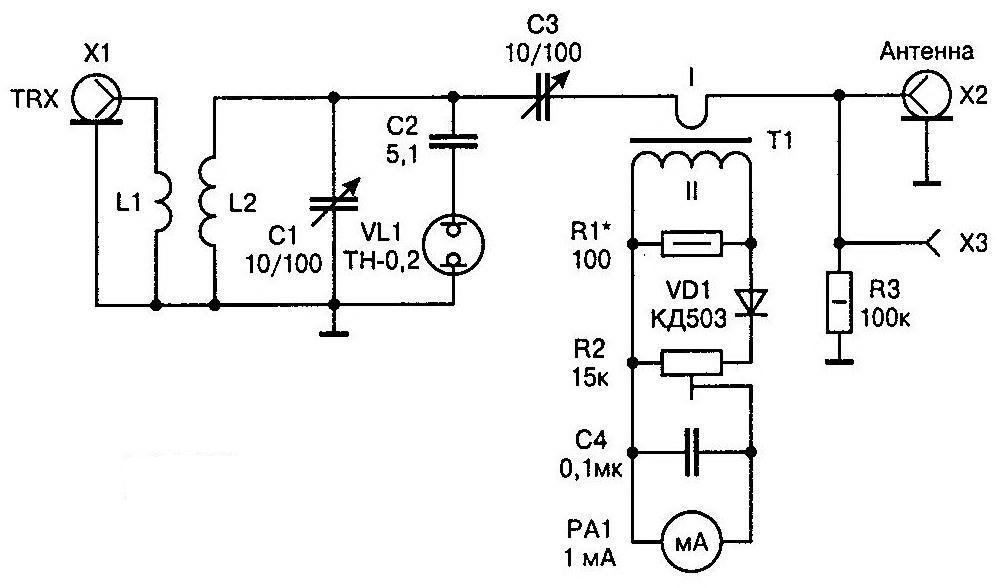

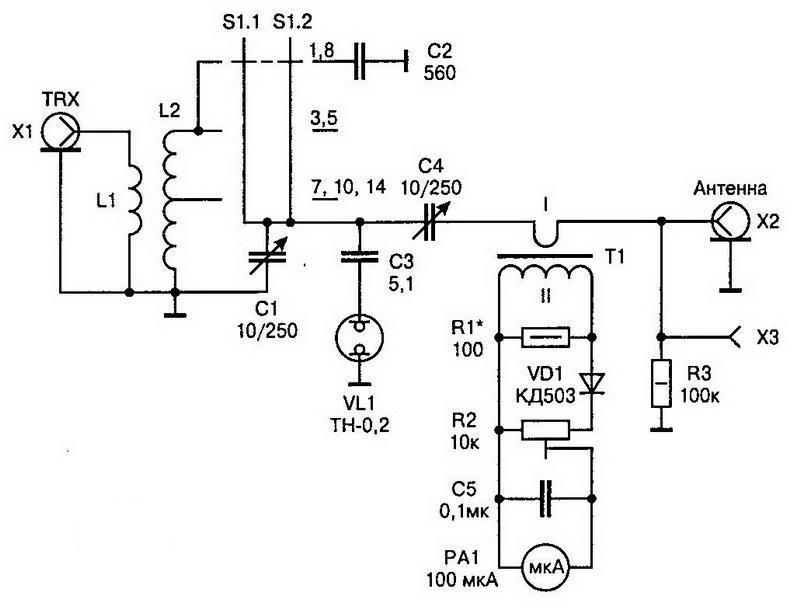

Рис.1.

Рис.1.

СУ, используемые в QRP-экспедициях, имеют свои особенности. Они должны быть малыми по весу, иметь высокий КПД и выдерживать мощность до 50 ватт. Большинство известных согласующих устройств имеют в своем составе переменную индуктивность.

Трудно создать малогабаритное СУ, используя переменные индуктивности, которые для эффективной работы СУ должны иметь достаточно большие габариты.

Поэтому и были изготовлены два согласующих устройства с использованием только переменных конденсаторов для их настройки. Одно было выполнено для работы в диапазоне частот 1,8-14 МГц, другое — для диапазона 18-30 МГц.

Схема СУ для 1,8-14 МГц показана на рис.1, а для 18-30 МГц — на рис.2. При работе низкочастотного СУ на 160 метров параллельно С1 включается дополнительный конденсатор С2 емкостью 560 пФ.

При работе на 40, 30 и 20 метров используется часть катушки L2. С1 и С4 (рис. 1) — переменные, сдвоенные с воздушным диэлектриком максимальной емкостью 495 пФ. Секции этих конденсаторов включены последовательно для увеличения рабочего напряжения.

В СУ для работы на высокочастотных диапазонах используются переменные конденсаторы типа КПВ с максимальной емкостью 100 пФ. В каждом СУ имеется ВЧ-амперметр в цепи антенны. Трансформатор, используемый в нем, содержит 20 витков вторичной обмотки. Первичная обмотка — продетый сквозь кольцо антенный провод.

Для токового трансформатора можно использовать ферритовое кольцо внешним диаметром от 7 до 15 миллиметров и проницаемостью 400-600. Можно использовать и высокочастотные ферриты с проницаемостью 50-100, в этом случае легче получить линейную АЧХ измерителя тока антенны.

Для линеаризации АЧХ измерителя тока необходимо использовать шунтирующий резистор R1 как можно меньшего значения. Но чем он меньше, тем ниже чувствительность измерителя тока антенны. Компромиссный номинал этого резистора — 200 Ом. При этом чувствительность амперметра составляет 50 мА.

Желательно с помощью стандартных приборов проконтролировать правильность показаний амперметра при работе на разных диапазонах. С помощью резистора R2 можно пропорционально уменьшить показания прибора. Это дает возможность измерять ток как высокоомных, так и низкоомных антенн.

Ток высокоомных антенн лежит в пределах 50-100 мА при подводимой к ним мощности 10-50 Вт.

Детали

Индуктивности для СУ на рис.1 наматываются на каркасе диаметром 30 мм, L1 — 5 витков ПЭЛ 1,0 в нижней части L2, длина намотки 12 мм, L2 — 27 витков ПЭЛ 1,0 с отводом от 10 витка считая от заземленного конца, длина намотки 55 мм. Индуктивности для СУ на рис.2 — на каркасе диаметром 20 мм, L1 — 3 витка ПЭВ 2,0, длина намотки 20 мм, L2 -14,5 витков ПЭВ 2,0 с длиной намотки 60 мм.

Настройка

Пользуются СУ следующим образом. Подключают его к трансиверу, “земле” и антенне. Конденсатор связи С4 (рис.1) или СЗ (рис.2) выводят на минимум. При помощи С1 настраивают контур в резонанс по максимальному свечению неонки VL1. Затем, увеличивая емкость конденсатора связи и уменьшая при этом емкость контурного конденсатора С1, добиваются максимальной отдачи тока в антенну. Согласующие устройства (рис. 1, рис.2) обеспечивают согласование нагрузки, имеющей сопротивление от 15 Ом до нескольких килоом.

СУ для низкочастотных диапазонов было выполнено в корпусе из фольгированного стеклотекстолита размерами 280*170*90 мм, СУ для высокочастотных диапазонов — в таком же корпусе размерами 170*70*70 мм.И. Григоров RK3ZK

http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/soglasujushhie_ustrojstva_antennye_tjunery/prostye_soglasujushhie_ustrojstva/19-1-0-179

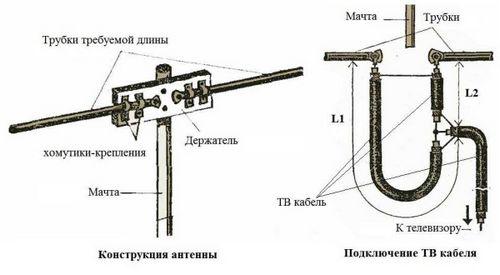

Согласование треугольника с фидером

Один из способов согласования треугольника с сопротивлением около 120Ом с выходом трансивера 50Ом. Одновременно с согласованием по сопротивлению, с помощью четверть-волнового отрезка кабеля с волновым сопротивлением 75Ом, происходит симметрирование несимметричного фидера с симметричной нагрузкой — «треугольником», путем намотки на оправке (сантехническая труба 50мм) около 20-ти витков коаксиального кабеля 75Ом. Получившийся контур препятствует затеканию ВЧ-токов на поверхность оплётки кабеля. Тем самым, минимизируются TVI и оптимизируется согласование выходного каскада с нагрузкой. Трансформация сопротивления вычисляется по формуле Rн=Rкт*Rкт/Rа, где Rн — сопротивление нагрузки, которое увидит трансивер после трансформации сопротивления антенны (при условии подключения трансивера сразу после четвертьволнового трансформатора), Rкт — волновое сопротивление кабеля четвертьволнового трансформатора, Ra-сопротивление антенны на нужной частоте. В нашем случае, после трансформации получаем около 47Ом, что значительно лучше исходных 120Ом. Другая формула, для определения волнового сопротивления четвертьволнового отрезка коаксиального кабеля: Z=sqrt(Rвх*Rвых). Т.е. в нашем случае, подставляя в формулу значения входного (волновое сопротивление антенны) и выходного (волновое сопротивление фидера — 50Ом) сопротивления, получим искомое волновое сопротивление кабеля для четвертьволнового трансформатора — 77,5Ом. Ближайшее значение стандартного коаксиального кабеля — 75Ом. Поскольку, трансивер, как правило, находится на значительном удалении от антенны, используется кабель с волновым сопротивлением 50Ом в качестве основной части фидера. Предварительно подобрана длина части фидера из кабеля с волновым сопротивлением 50Ом в режиме полуволнового повторителя и длина четверть-волнового трансформатора (один полуволновой кусок кабеля с волновым сопротивлением 75Ом предварительно промерен аналогичным образом анализатором и поделен на две части). Часть фидера из кабеля с волновым сопротивлением 50Ом работает в режиме полуволнового повторителя, не внося реактивные потери в полезный сигнал на нужном диапазоне. Сам фидер, соответственно, состоит из двух — четвертьволнового трансформатора и полуволнового повторителя. Графики замера антенны приведены на картинке «Согласование «треугольника» трансформатором.

3923

0.0

Антенный тюнер — насколько вообще нужен

29.01.2014 21:36 |

| Уголок радиоконструктора |

Основное назначение любого антенного тюнера — согласовать паспортное значение выходного сопротивления передатчика с неизвестным или несоответствующим волновым сопротивлением фидера антенны на одном или нескольких диапазонах для компенсации реактивностей имеющих место при этом, что позволяет повысить КПД всей системы.

Если волновое сопротивление фидера соответствует выходному сопротивлению передатчика с допущением несоответствия до КСВ = 1,5 (что достижимо только на одном диапазоне или на узких участках некоторых), то применение тюнера (согласующего устройства) — ненужно.

Если волновое сопротивление фидера не соответствует выходному сопротивлению передатчика, то применительно к транзисторным усилителям мощности — недопустимо, это приводит к неконтролируемому повышению напряжения на электродах транзистора выше паспортных значений с соответствующим результатом финиша.

В импортных трансиверах система защиты ALC (не надо путать с ALC-защитой от от превышения уровня возбуждения РА) автоматически снижает выходную мощность трансивера до безопасного уровня. Таким образом со случайной антенной работать можно, но с заниженной мощностью (а это надо?).

К сожалению система ALC не совершенна и имее задержку по времени реакции (как и все системы обратной связи регулирования), этого времени иногда достаточно для пробоя элементов схем входа-выхода.

Применение автоматического (встроенного) тюнера очень удобно, но он (тюнер) имеет свои, помимо известных преимуществ, существенные недостатки.

Конструкции тюнера-автомата возможны: в классическом испонении — электродвигатели вращающие переменные кондесаторы и переключение отводов катушек, а также релейные — схемы подключающие дискретные элементы тюнера контактами реле.

Преимущество классического — в высокой точности согласования за счёт контролируемого угла проворота емкостей и высокой электрической прочности воздушного диэлектрика (при грозе подрабатывает на полставки — разрядником). Недостаток — в ощутимом весе, малой скорости цикла, специфический шум электродвигателя.

Преимущество релейного автоматического тюнера в его малом весе и высокой скорости настройки. Недостатки — в малом количестве секторов дискретностной настройки (точность согласования не так высока) и слабой электрической надёжности элементов (конденсаторов) которым не безразличны грозовые разряды и высокий КСВ антенн-верёвок.

В любом применении тюнера-автомата, либо ручного варианта, при сопротивлении антенн свыше 600 Ом вызникают опасные напряжения способные пробить ёмкости СУ и сварить контакты переключающих реле.

Ручной (отдельный) тюнер имеет преимущества перед автоматом из-за широкого диапазона согласований по сопротивлению (LW-без проблем), на что не способен автомат конструктивно, и возможность подключения симметричного фидера с использованием его известных преимуществ.

По большому счёту автоматический антенный тюнер расчитан только на автоматическую корректировку согласования с диапазонными антеннами внутри этих диапазонов.

Применение антенного тюнера с ламповым трансивером имеющим на выходе П-контур — абсурдно.

Применение тюнера в качестве согласующего устройства между трансивером и РА — по сути не корректно, ибо сам тюнер стыкуется с усилителем кабелем конечного сопротивления. Более того из-за «плавающего» входного сопротивления РА в зависимомти от амплитуды возбуждения (а в SSB вообще — нонсус), будет «нервничать» («подрабатывать») автотюнер трансивера.

Что касается эффекта применения тюнера на приём, то практческие исследования положительных результатов не дали, т.к. система очень широкополосна. Другое дело применение на входе преселектора с системой контуров.

Тем не менее в некоторых моделях импортныых трансиверов (например TS-870s) имеется возможность задействования автоматического антенного тюнера передатчика — на приём. В обычной обстановке эфира такое включение почти неэффективно. А вот если вблизи работает мощный радиовещательный передатчик — то ослабление при приёме через тюнер просто уникально.

UN7CI

http://forum.qrz.ru/antennomaniya/15069-antennyy-tyuner-naskolko-voobsche-nuzhen.html